近期市场上出现不少借“去中心化”概念包装的新项目,其中 七度协议(HPX) 因被传出由花火创始人老段亲自操盘、并在曼谷进行了高规格接待与宣发,一度吸引了不少关注。然而从项目真正落地后的表现来看,风险正在快速显现,我们判断其在未来 约一个月内存在停掉、收盘甚至直接崩盘的可能性。

以下为基于项目运作逻辑、市场反馈、资金活跃度等指标所做的综合研判:

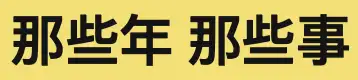

一、所谓“去中心化”只是噱头,本质依旧是人工操盘

七度协议打着“打造可信区块链生态”的旗号,但从它的架构、运行方式到代币机制来看,项目与真正的去中心化相差甚远:

- 整个模型需要人工干预,核心参数并非链上自动执行,而是由项目方随时调整。

- 奖励发放、补贴机制、质押收益和节点权益分配都依赖后台手动处理,而非智能合约的公开透明执行。

- 白皮书设计得极其复杂,各种公式堆砌得眼花缭乱,看似DeFi,实则传统资金盘的翻新版本。

总结来说:七度协议披着去中心化的外衣,骨子里仍是项目方操控的“中心化产品”。这种换皮套路在最近的分叉类项目中非常常见,而七度协议并没有跳出这套逻辑。

二、市场关注度极低,上线后一路下滑

虽然项目前期在曼谷投入了大量预算,用于接待、包装和营销,动辄上百万的宣传费用声势不小,但实际效果却相当有限。项目上线后的市场表现呈现出明显的冷淡趋势:

- 代币价格几乎一路走低,缺乏任何像样的上攻动作;

- 社群几乎没有热度,新增资金更是少得可怜;

- 推广团队明显动力不足,投入与收益完全不匹配;

- 普通参与者普遍抱怨模型复杂、体验门槛高,导致转化率极差。

在“盘圈”的节奏里,一个项目上线后一周都带不起行情,就已经说明内部、外部都缺乏信心。资金不进场,团队没动力,用户不买账,最后只剩下精美的包装和华丽的白皮书空转。

三、模型极度复杂,学习成本远超普通用户的耐心

七度协议最大的问题之一,是它的机制并没有做到“简单易懂”,反而堆叠了大量概念与规则:

- 质押收益、静态/动态奖励、算力券、等级补贴、套餐叠加、LP池等多种机制彼此交错;

- 想要全面理解,需要翻很多页面、看大量公式和参数说明;

- 对大部分投资者来说,上手成本太高,自然无法形成资金流和裂变动能。

在这个注意力稀缺的时代,过于复杂的模型等同于自我劝退。用户越了解越迷糊,推广越多越难转化。反观那些真正爆火的项目几乎清一色是“极简逻辑”,而七度协议反其道而行,最终导致体验与传播全线受阻。

四、前期投入惊人,却没能带来持续流量

据不同渠道反馈,七度协议在曼谷的接待、会场、团队运营、活动宣发等开支已经达到数百万元规模。但关键问题是:

- 大手笔宣传只带来短暂声势,并未形成实际的资金流入;

- 投入越大,项目方的资金压力越强烈,但市场的跟买意愿却在下降;

- 后续增量不足时,项目运行压力会几何倍增长。

按资金盘的典型逻辑,一旦新增资金无法覆盖早期成本,项目生命周期就会迅速走向尾声。而七度协议正在逼近这个临界点。

五、短期内终止或收盘的概率非常高(核心判断)

综合近期链上数据、社区表现、推广团队动力以及市场情绪,我们给出的判断十分明确:

⚠️ 七度协议在未来 30 天出现停摆、停发、甚至直接收盘的概率极高。

原因主要包括:

- 市场热度极低,完全没有新增资金支撑;

- 模型过于繁琐,难以形成裂变效应;

- 项目方前期投入巨大,但后续资金跟不上;

- 用户对所谓“老段操盘”并没有建立足够信任;

- 代币价格持续走弱,情绪不断恶化。

整体来看,这既不是一个可长期运营的机制,也谈不上真正的去中心化。

六、风险提示(给所有参与者的建议)

✔ 已入场的人:建议尽快撤离,能安全退出多少就是多少,别再期待所谓“后续拉升”。

✔ 尚未参与的人:不建议入局,没有必要冒这种高风险。

✔ 推广方:不要被“某某参与”这种噱头影响判断,结构性问题靠背景也无法弥补。

七度协议本质仍是中心化操盘模式,只是披了一层去中心化外衣。热度不够、逻辑臃肿、资金无法成环,项目极易半路夭折。最重要的是:保住本金,远离陷阱。